廃艦となった戦艦の主砲塔を流用した巨砲【砲塔45口径40cmカノン砲】

日本陸軍の火砲~太平洋戦争を戦った「戦場の神」たち~【第32回】

かつてソ連のスターリンは、軍司令官たちを前にして「現代戦における大砲の威力は神にも等しい」と語ったと伝えられる。この言葉はソ連軍のみならず、世界の軍隊にも通用する「たとえ」といえよう。そこで、南方の島々やビルマの密林、中国の平原などでその「威光」を発揮して将兵に頼られた、日本陸軍の火砲に目を向けてみたい。

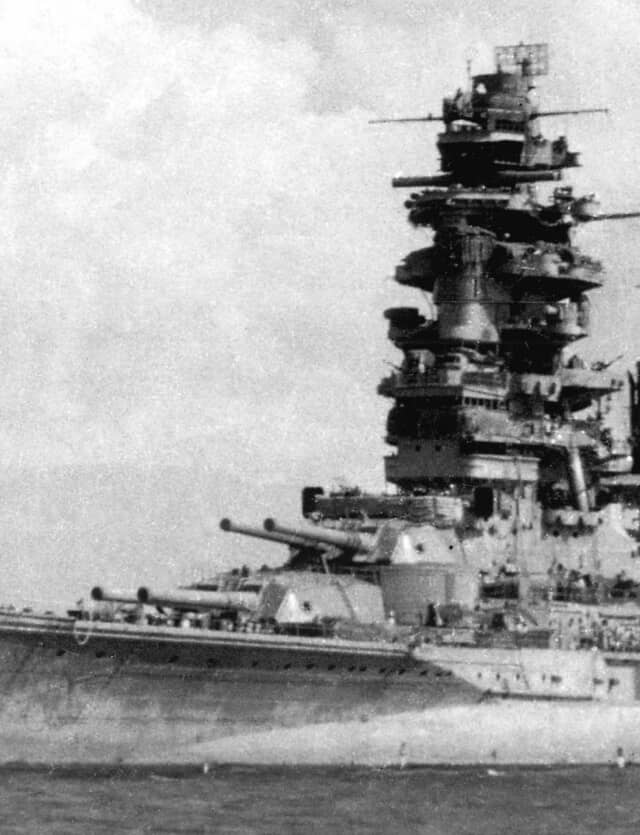

写真は戦艦「長門」の1番砲塔と2番砲塔だが、砲身は45口径3年式41cm砲であり、 砲塔45口径40cmカノン砲と同じだった。

アメリカやイギリスを筆頭に、その他の第一次世界大戦戦勝国は、史上初の世界大戦で勝利こそ得たものの、戦後も尾を曳いた莫大な戦費支出に悩まされた。

そこで、当時の政戦略兵器だった戦艦以下の艦艇を擁する「戦略軍」である海軍の艦艇数に規制を設けることで、平時の軍事費を削減。同時に、同じく同大戦の戦勝国ながら「メインリング」のヨーロッパ方面ではほとんど戦闘に参加しなかったため、被害も少なく経済的に余裕があり、中国を筆頭とするアジア方面での台頭が著しい日本の勢いを抑える目的で、1922年にワシントン海軍軍縮条約が締結された。

この条約は、戦艦の保有隻数をアメリカとイギリスを「5」として、日本をそれよりも劣位の「3」とするもので、結果、各国とも建造途中の新造戦艦を廃艦とする状況が生まれた。

同時期、日本陸軍はより強力な海岸要塞砲の採用を考えており、呉(くれ)海軍工廠(こうしょう)に大口径カノン砲の製造を発注していた。ところが建造中の戦艦の廃艦が決まったことで、すでに製造が進んでいた一部の主砲塔が余ってしまった。

そこで陸軍と海軍が協議し、資金と時間の節約を兼ねて、完成済みの戦艦主砲塔を陸軍に移譲のうえ、固定式海岸要塞砲に転用することが決まった。

移譲されることになったのは、建造途中だったが廃艦が決まった戦艦「土佐」の1番と2番の主砲塔と、空母へと転用されることになった巡洋戦艦「赤城」の1番、4番、5番の主砲塔である。これら転用された戦艦の主砲塔は、当然ながら戦艦用重装甲のままであり、「砲塔45口径40cmカノン砲」と命名されたが、実際の口径は41cmであった。

そして1号砲と呼ばれた「土佐」2番砲塔が鎮海湾張子嶝砲台、2号砲と呼ばれた「赤城」1番砲塔が壱岐黒崎砲台、3号砲と呼ばれた「土佐」1番砲塔が対馬豊砲台にそれぞれ設置された。なお、「赤城」の4番と5番の主砲塔は、設置先は決まっていたものの実際には設置されなかった。

設置に際しては、固定砲であるため可能な限り艦載砲塔としての構造とメカニズムが採り入れられている。

しかしこれらの砲台は、強力ではあったがいずれも日本海方面に設置されたため、結局、実戦運用されずじまいで終戦を迎えている。