現代人には受け入れ難い・・・。平安貴族の「フードロス」対策『とりばみ』ってどんな取り組み?

平安貴族のおしゃれさん

〝美しさ〟の基準は、時代やそれぞれの好みによって異なるもの。では、平安時代はどのようなスタイルをしていると〝おしゃれ〟

歴史人Kidsをご覧の皆さん、こんにちは。tomekkoです。

知れば知るほど現代人との共通点が見えてくる『平安時代のおしゃれさん』ですが、これについてはどうでしょうか?

第4回は『食生活と健康』を比べてみましょう。

©tomekko

まず、現代は飽食の時代です。食べられるのに捨ててしまうフードロスが社会問題になっているほど。

農業の発展と物流システムのおかげで、季節にかかわらず一年中、世界中の食品がだいたい手に入ります。難しい調理を必要としない簡便なレトルト食品もたくさん。令和の今はレトルト食品にも健康への配慮が進み、国産食材や化学調味料無添加などの表記が当たり前になってきました。

健康志向から研究も進み、若い人でも糖質オフや減塩食品、小麦粉をできるだけ摂取しないグルテンフリー食を選ぶ人も増えていますね。

©tomekko

一方平安貴族たちはどんなものを食べていたのでしょう?

見た目はたくさんのお皿が並んでとっても豪華…なようで、よくよく内容を見ていくと案外質素なんですよ。

平安時代の食事は1日2回。

主食は強飯(こわいい)という、今よりも硬めに蒸したお米が中心で、柔らかく煮たお粥や餅などもありました。

肉は仏教の浸透とともに牛馬は禁忌となり、猪や鹿、雉、鴨肉、魚などを食べていました。とはいえ当時の食材は人がせっせと運んできます。都まで運ぶ間に傷むのを防ぐため干し肉や塩漬けがほとんどだったようですね。

漬物などの副菜もあり、酒・酢・塩・醤の4種類の調味料を自分の好みで味付けして食べていたそう。

このように塩分が高めでお酒も糖度の高い濁り酒だったため、平安貴族は脚気や糖尿病になりやすかったんですって。

平安時代にもデザートやおやつもあって、かき氷や蘇と呼ばれるチーズなどは今とは違い、ぜいたくの象徴だったようです。

さてさて、イラストのように高々とご飯を盛り付けるのは豊かさの象徴。これって最高のおもてなし…ですが、もちろんこんなに食べられるはずはないですよね。

実は平安時代にも「フードロス」対策はありました。ただ現代の感覚からするとちょっと受け入れ難いかも…

©tomekko

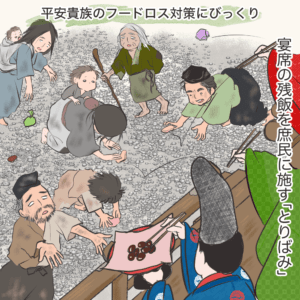

庶民は食べることに必死だった時代。貴族がたびたび催す宴席では身分主賓から身分順にお皿の数が決まっており、食べきれない量の食事が出されました。

そこで宴もたけなわとなると、近隣の庶民たちを屋敷の庭に呼び込みます。

すると…庭で待つ庶民たちに食べ物を投げるのです。

飢えた人々は先を争って食べ物を拾い、口に入れます。その様子が、鳥が地面の餌をついばむのに似ていることから『とりばみ』と呼ばれていました。

目を疑うような光景ですが貴族にとっては富む者が貧しい者に施しを与えることは善い行い。

当時は身分の高い人が下位の者に物を与える際は投げるのが当たり前で、天皇から公卿たちに褒美を賜る時にも投げ渡されます。身分差がある人に手渡しする文化がないので仕方がないのですが現代の感覚で見ると酷いことをしているように見えちゃいますよねぇ…

今とは内容もマナーもかなりちがう平安貴族の献立ですが、機会があったら食べてみたいですね!

-1-150x150.jpg)