敵の懐にもぐり込んで撃つ必殺砲【99式小迫撃砲】

日本陸軍の火砲~太平洋戦争を戦った「戦場の神」たち~【第11回】

かつてソ連のスターリンは、軍司令官たちを前にして「現代戦における大砲の威力は神にも等しい」と語ったと伝えられる。この言葉はソ連軍のみならず、世界の軍隊にも通用する「たとえ」といえよう。そこで、南方の島々やビルマの密林、中国の平原などでその「威光」を発揮して将兵に頼られた、日本陸軍の火砲に目を向けてみたい。

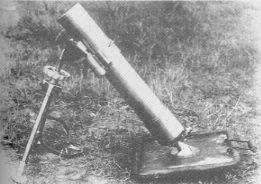

99式小迫撃砲。見るからに砲身が短いことがわかる。しかし分解搬送は容易に行えそうだ。

日本陸軍は、有用性の評価は別として、迫撃砲(曲射歩兵砲)をあまり好まなかったとも伝えられる。その理由は、いくつかの要件が重なったものだったという。

目標を直接狙う「狙撃」が可能な歩兵砲や山砲に比べて、曲射弾道で目標を間接射撃する迫撃砲は、面制圧には向くが砲弾が節約できる点制圧の「狙撃」ができない。しかも間接射撃で目標への直撃弾を狙ったり、一定の範囲に砲弾をばら撒く面制圧をするためには、迫撃砲は意外にも短時間で多数の砲弾を発射するため、兵站が脆弱な日本陸軍にとって、必要十分な数の砲弾の供給が難しかったのだ。

しかし一方で、迫撃砲は威力と射程の割に軽量な砲で、しかも分解搬送しやすいことから、輸送用の軍馬や車両が乏しい日本軍の機動力には適した兵器でもあった。

かような事情のなかで開発・生産されたのが、99式小迫撃砲(しょうはくげきほう)である。

口径81mm、砲身長約64cm、重量約25kgという口径の割に小型の迫撃砲で、97式曲射歩兵砲と共通の有翼弾である100式榴弾を使用する。

発射方式は、砲弾を砲身内に落とし込んだら砲身底で撃発されて発射される一般的な迫撃砲とは異なり、砲弾を砲口から装填の後、改めて撃発ピンを作動させて撃ち出す。

軽量かつ短砲身のため、同じ口径の97式曲射歩兵砲が約2600mの最大射程だったのに対して、99式小迫撃砲の最大射程は約600mにしか過ぎなかった。この短射程では、迫撃砲対迫撃砲の砲撃戦を戦えば撃ち負けてしまう。

しかし99式小迫撃砲は、97式曲射歩兵砲や他の山砲に比べてきわめて軽量であり、89式重擲弾筒(はちきゅうしきじゅうてきだんとう)よりも威力のある100式榴弾を敵陣に接近して、つまり「敵の懐にもぐり込んで」撃ち込めるので、挺進隊や空挺部隊が分解搬送してゲリラ的に運用するには、その効果が期待できる砲であった。

だが残念なことに迫撃砲弾の供給不足と砲そのものの生産数が少なく、活躍の場は限定的だったようだ。とはいえ、アメリカ軍の戦闘報告のなかには、89式重擲弾筒の砲撃とされているものの一部が、実は本砲によるものだったというケースも存在すると思われる。

険しい地形を徒歩踏破しなければならなかったインパール作戦やニューギニア作戦に際して、相応の数の軽量な99式小迫撃砲と必要最低限の数量の100式榴弾が供給されていれば、優秀な日本軍のこととて山岳ジャングル地帯の白兵戦において、かなわずとも一矢報いたのではないかという予想は手前味噌だろうか。